NORMALE VÖGEL KÖNNEN FLIEGEN

Normale Vögel können fliegen

Integriertes Design BA

bei Prof. Tanja Diezmann Prof. Dr. Annette Geiger

Normalität – wenig wurde in den letzten Monaten so ausführlich diskutiert, kritisiert und gleichzeitig herbeigesehnt. Meine Bachelorarbeit entstand vor dem globalen Ausbruch des Corona-Virus und doch könnte sie aktueller nicht sein. Sie ist ein Experiment in verbildlichten Gedankenspielen zur Normalität, soll Denkanstöße liefern für einen offeneren Blick auf unseren alltäglichen Sprachgebrauch, denn was ist überhaupt normal?

Monatelang habe ich mich aufs intensivste mit dem Thema der Normalität auseinandergesetzt. Im Rahmen meiner theoretischen Arbeit habe ich Texte gewälzt, Gespräche geführt und mir Gedanken alleine gemacht; aber nichts schien mir eine Versöhnung mit dem Begriff des Normalen in greifbare Nähe zu bringen. Vor allem aber, wie kann ich meine Begriffskrise effektiv mit anderen teilen und sie medial übersetzen?

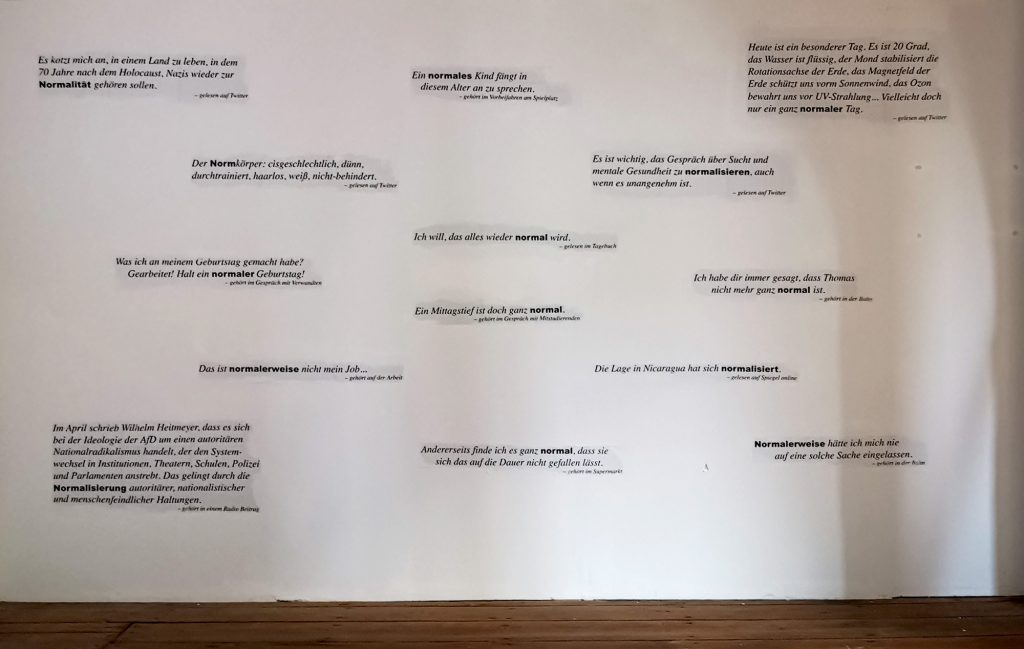

Meine Antwort fand ich im praktischen Teil meiner Bachelorarbeit: Unter dem Vorwand einer Fotoarbeit über menschliche Begegnungen, sprach ich Passanten auf der Straße an. Aber anstatt ein Foto zu machen, filmte ich, und bat sie „ganz normal zu gucken“. Die authentischen Reaktionen der unwissenden Protagonisten auf die Konfrontation mit dem Begriff des „Normalen“ fasste ich so in meiner Videoarbeit zusammen, um mit einfachsten Mitteln das Kern des Problems visuell übersetzen zu können. Dieses Experiment, in Kombination mit verbildlichten Gedankenspielen über das Wort „Normal“, verschafft dem Betrachter einen kritischen und dennoch emphatischen Blick auf die Thematik und gibt neue Denkanstöße über unseren alltgäglichen Sprachgebrauch.

Der Anfang dieses Textes beginnt wie ein schlechter Witz. Geht ein Pfarrer in den militärischen Auslandseinsatz und trifft auf einen Soldaten. Da fragt der Pfarrer den Soldaten: „An welchen Gott glaubst du? Was ist deine Konfession?“ Da zuckt der Soldat mit den Achseln und antwortet: „Ja, normal halt.“ Damit zieht er von dannen und der Pfarrer bleibt verwirrt zurück.

Szenenwechsel. Geht eine Frau zum Bäcker und bestellt: „Ich hätte gerne zehn normale Brötchen.“ Die Verkäuferin nickt und übergibt der Kundin genau die Backwaren, die sie wollte. Diese Bestellungen sind der Verkäuferin am Liebsten. Keine Extras, keine Schwierigkeiten den Kunden zu verstehen. Ganz normal eben.

Zwei Anekdoten aus dem alltäglichen Leben gegriffen. Zwei unterschiedliche Geschichten, verbunden durch den Begriff des Normalen. Unterschiedlich dadurch, dass in der einen Situation kein Konsens über das Normale getroffen wurde, in der anderen dagegen schon – und das ohne vorherigen Austausch. Der Begriff des Normalen, egal ob als Wertungs- oder Definitionsbegriff, als Substantiv oder als Adjektiv, ist tief verankert in unserem täglichen Sprachgebrauch. Wir benutzen ihn, um uns über unsere Gesundheit, unser Verhalten, unsere Forschung, unseren Alltag, unsere Besonderheiten, unsere Gewohnheiten und Belanglosigkeiten auszutauschen. Selten kommen wir aber dazu, diesen Begriff zu hinterfragen – solange wir uns in unserem gewohnten Kontext bzw. unserer Blase befinden. Lösen wir uns von dieser, wie es der Pfarrer in seinem Auslandseinsatz getan hat, geraten wir mit unserem spontanen Verständnis des Normalen an die Grenzen.

Jeden Tag werden bei Bäckern im deutschsprachigen Raum normale Brötchen bestellt. Jeden Tag wandern dabei die gleichen Weizenbrötchen über die Ladentheke – ausschließlich in der Form, manchmal in der Bezeichnung, sind sie regional ein wenig unterschiedlich. Ein Erlebnis des deutschen Alltags. Aber warum sind eben diese Weizenbrötchen das Normal des Bäckers? So viele unterschiedliche Brot- und Brötchensorten, jeder Kunde präferiert dabei andere. Mal sind es Körnerbrötchen, Mohnbrötchen, Dinkelbrötchen, Rosinen- oder sogar Schokobrötchen; die Backwarenvielfalt wächst jeden Tag. Und doch sind es weiterhin die Weizenbrötchen, die bei eigentlich jedem Bäcker unter dem Terminus „Normal“ bestellt werden können. Das vielleicht einfachste Beispiel aus dem Alltäglichen, was auf eine Willkürlichkeit des Begriffs schließen lässt.

Mit der Aussage NORMALE VÖGEL KÖNNEN FLIEGEN stellte der Mathematik- und Logikprofessor Hannes Leitgeb im Rahmen einer Diskussionsrunde zum Thema Normalität die Problematik des Begriffs eindrucksvoll vor. In der Ornithologie lautet der Leitsatz „Normale Vögel können fliegen“, welcher damit eine Gruppe von Vögeln mit Flugeigenschaft als Normalität festlegt. Dies dient zu Zwecken der Orientierung und Klassifizierung innerhalb der Artenforschung und vereinfacht eine weitere Arbeit in diesen Begriffszusammenhängen. Nun stellt sich aber die Frage, ob alle Vögel, die aus dieser Schnittmenge herausfallen, nicht normal sind. Steckt dort eine Wertung dahinter? Was qualifiziert die flugfähigen Vögel dazu, als normal angesehen zu werden? Ist Flugfähigkeit besser als Flugunfähigkeit? Und um es auf die Spitze zu treiben: Was ist mit Hühnern? Und Straußen? Und Kiwis? Werden ganze Artengruppen an Vögeln gezielt von der Ornithologie diskriminiert? Eine Aussage, die in der Gesprächsrunde lapidar eingeworfen wurde, und gleich allen Teilnehmern die Problematik des Begriffs eindrücklich vor Augen führte.

Dieses radikale Gedankenspiel kann man nun wiederum auf die Eingangssituationen und damit den Menschen übertragen. Wenn es „normale Vögel“ gibt, gibt es dann auch den „normalen Menschen“? Normale Religion? Normale Brötchen? Normales Verhalten? Normale Sexualität? Wie fest sind die Rahmenbedingungen der Normalität und des Normalen? Gibt es Regeln und klare Definitionen? Ist das Normale ein Begriff der Objektivität, auf den jeder Mensch sich festlegen kann? Oder ist er subjektiv und kontextgebunden? Wo liegen seine Ursprünge? Wie kann man ein Normalitätsbewusstsein aufbauen? Und ist der Begriff als solcher überhaupt standfest genug, um weiterhin im Sprachgebrauch Verwendung zu finden, oder ist es an der Zeit ihn abzuschaffen?

Mit diesen Fragen habe ich mich im Rahmen meiner Theoriearbeit eingehend und ausführlich beschäftigt. Die Suche nach dem Normalen ist eine, die niemals zu Ende geht. Wie wir gerade durch die Coronakrise auf eindrücklichste Art und Weise feststellen konnten gibt es nicht den einen „Status Quo“, den einen „Status Normal“. Normal ist keine Konstante, sondern befindet sich in ständiger Verschiebung, muss sogar ausdauernd diskutiert werden. Denn sobald dem Normal Grenzen gesetzt werden, passiert das, was Grenzen nun mal so bewirken: sie grenzen aus, trennen und sind nur schwer wieder zu überwinden.

Im Rahmen meiner Themenrecherche beschäftigte ich mich mit einigen Wissenschaften und deren Vorgehen in Bezug auf Normierung, also dem Setzen dieser Normalitätsgrenzen. Viele Normierungen wurden von Forschern und Wissenschaftlern unbedacht und opportunistisch festgelegt, mit immer neuen Bedeutungsebenen hinterlegt und im Nachhinein von eben jenen gleichen Personen wieder harsch kritisiert. Der hauptsächliche Grund: der Begriff des Normalen ist dynamisch, subjektiv und kontextgebunden – terminologischer Pudding.

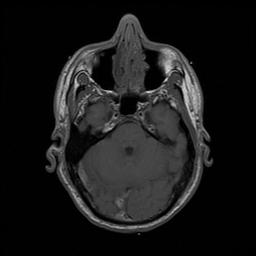

Ein eindrückliches Beispiel für opportunistisches Setzen von Normalitätsgrenzen in der Forschung ist das Visible Human Project, welches im Prozess rund um die Forschungen zur Magnetresonanztomographie begründet wurde. Bei einem MRT wird der Körper mithilfe von Magnetfeldern im Querschnitt durchleuchtet. Diese so erzeugten Schnittbilder erlauben die genaue Beurteilung aller inneren Organe, sowie krankhafter Organ- und Gewebeveränderungen. Diese Querschnittbilder des menschlichen Körpers aus dem MRT liegen also vor – was fehlt ist ein Vergleichspunkt. Was können Ärzte und Forscher in diesen Bildern lesen? Welche Menschen sollen hier als Vergleichs- und Urteilsnorm gewählt werden?

Anhand dieses Beispiels lässt sich ein problembehaftetes, opportunistisches Vorgehen der Normierung erkennen. Dieses und weitere ausführliche Ausblicke auf die Normalität finden Sie im Theorieteil meiner Arbeit am Ende dieser Seite.

Im Rahmen meiner Bachelorarbeit stieß ich auf immer mehr problematische Themenfelder, die das Normal versuchten zu definieren und einzugrenzen, was jedoch fast nur in Endlosschleifen von Missverständnissen, sowie Stigmatisierungen und Ausgrenzungen ganzer Menschengruppen mündete. Müssen wir so weit gehen und uns fragen: Ist der Begriff „Normal“ als solcher in der Kommunikation überhaupt noch gefahrenlos einsetzbar?

Spielen wir das Gedankenexperiment also durch. Gesetzt den utopischen Fall, dass die gesamte menschliche Gesellschaft die von mir aufgestellte Problematik des Begriffs anerkennt und beseitigen möchte, wird der Begriff des Normalen und der Normalität nun endgültig abgeschafft. Kein Mensch in Deutschland steht von nun an in der Schlange der Bäckerei und bestellt normale Brötchen. Es gibt keine Diskussionen mehr über normale Hautfarbe, normale Sexualität, normale Religion oder normale politische Ausrichtung.

Dennoch werden weiterhin Brötchen bestellt. Und es wird immer noch Diskussionen geben – über Hautfarbe, Sexualität, Religion und politische Ausrichtungen. Die Abschaffung des Begriffs beseitigt in meinen Augen noch lange nicht die Komplikationen und Diskussionen, welche sich bislang unter dem Deckmantel des Normalitätsdiskurses versteckten.

Die Suche nach dem Normal und, im Endeffekt, auch der Begriff des Normalen ist mehr als Leitfaden zu verstehen. Eine Normalitätsverschiebung, so wie eben seit Anfang des Jahres weltweit zu beobachten ist beängstigend. Sie bedeutet Spaltung im politischen, sowie im gesellschaftlichen Sinne. Der Begriff des Normalen wird gebraucht: er ist ein Verortungsbegriff, ein Begriff der individuellen, aber auch gesellschaftlichen, vielleicht sogar weltweiten Gewohnheit. Normal ist ein Ausdruck von Sicherheit. Ein Moment des Aufatmens in den Wirrungen bestehend aus Sprache, Identität und Gesellschaft. Ihn vollends verstehen und entlarven zu wollen ist ein Vorhaben welches wohl länger dauern würde als ein ganzes Menschenleben.

Normalität ist dabei ein Begriffskonstrukt, ähnlich dem der Zeit; erschaffen um unserem Bewusstsein einen Rahmen zu geben, indem wir unser Selbst lokalisieren können. Um unsere Umwelt und all die Einflüsse und Erfahrungen, die jeden Tag auf uns einprasseln verarbeiten zu können, brauchen wir verständliche, vereinfachte Anhaltspunkte. Wir suchen Halt in der endlosen Schwebe des Seins und kreieren dazu Konstrukte und Kategorien, wie eben die Normalität, um nicht den Verstand zu verlieren. Das Normale ist eine Karte, auf der wir uns selbst verorten.

All die Exkurse und Ausblicke, radikales Abschaffen des Begriffs, Gespräche zu zweit und Gedanken alleine; nichts scheint eine Versöhnung mit dem Begriff des Normalen in greifbare Nähe zu bringen. Was kann man also tun, um einen Umgang damit finden zu können? Mein Vorschlag: Ein Fest der Normalität.

Der Mensch ist als einziges Lebewesen dieser Welt mit der Gabe der Selbstreflexion gesegnet. Kein uns bekanntes Lebewesen sonst vermag es, sich selbst so abstrakt zu hinterfragen, existenzialistische Theorien zu entwerfen und sich seiner eigenen Sterblichkeit bewusst zu werden. Auf der Suche nach mehr Verständnis untereinander, gerade in Zeiten der Globalisierung, Individualisten und Krisen, die längst über die einzelnen Staatsgrenzen hinausreichen, ist diese Selbstreflexion und das Verstehen des Begriffs der „Normalität“ – zumindest in meinen Augen – von entscheidender Bedeutung.

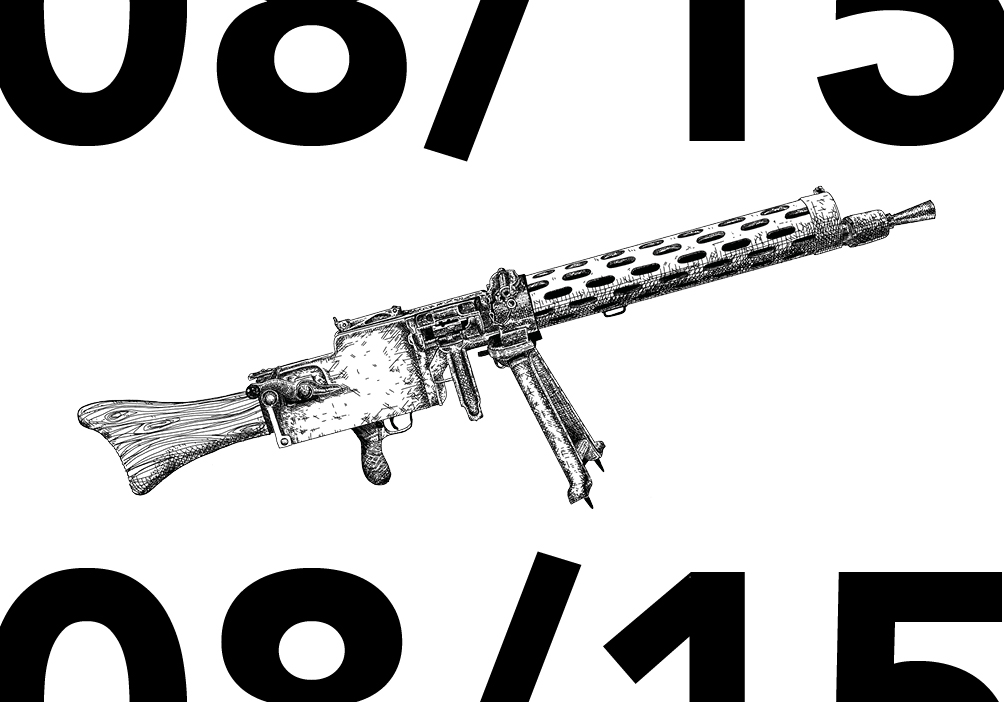

08/15 ist eine Redewendung für das Normale, das Gewöhnliche und Durchschnittliche. Woher der Begriff kommt wird aber selten hinterfragt. Die Redewendung geht zurück auf das deutsche Maschinengewehrmodell 08/15, welches im ersten Weltkrieg so häufig benutzt wurde, dass es zum Standard wurde. Jeder Soldat schoss mit diesem Gewehr, viele wurden durch diesen Gegenstand zu Mördern und/oder Opfern. So viele, dass es sich selbst bis zum letzten Zivilisten herumsprach. Der Begriff normalisierte sich auf abstruse Art und Weise im alltäglichen Sprachgebrauch und auch heute ist er noch fester Bestandteil unserer Sprache.

Und was führt einem solche Dinge besser und angenehmer vor Augen, als ein Fest? Normalerweise feiern wir Feste der seltenen Ausnahmen, wie beispielsweise Hochzeiten oder Geburtstage, um sie uns auf besondere Art und Weise bewusst zu machen. Warum also nicht feiern, dass wir uns unserer Normalität bewusst werden können?

Wir sind Produzenten unserer eigenen Normalität, und so wie jedes Produkt, hat auch die Normalität nur eine begrenzte Haltbarkeit. Wenn wir schon nicht wissen, ob morgen noch dasselbe normal ist, wie heute, warum dann nicht zelebrieren, was heute normal ist? Warum in Denormalisierungsangst verfallen, wenn sich die Normalität so wenig fest- und aufhalten lässt, wie die Kommunikation selbst? Wieso also dieser Angst nachgeben, wenn wir ihr durch bewusste und gegenwärtige Kommunikation entgegenwirken können? Warum also das Abnormale stigmatisieren, wenn wir uns klar machen können, dass wir selbst für die uns nächste Person, auf die ein oder andere Weise, abnormal sein könnten? Weshalb also nicht lieber unsere eigenen Normalitätsgrenzen ausloten, um die Karte der Normalität besser lesen zu können und, schlussendlich, unserem individuellen menschlichen Kern und der Suche nach Identität ein Stückchen näher zu kommen?

Das metaphorische Fest der Normalität gibt es in allen Farben und Formen, mit allen Riten und Traditionen – was halt eben gerade so normal ist. Es gibt es in Weiß und in Schwarz, aber vor allem in allen erdenklichen Graustufen dazwischen. Genauso hat es keinen festen zeitlichen Rahmen – keinen wirklichen Anfang, kein wirkliches Ende, so wie die Normalität selbst auch. Egal ob allein oder gemeinsam, es findet genau dort statt, wo Menschen sich über das Normale wundern und wieder anfangen, darüber zu staunen, was normal ist. Ein Fest, auf dem alles kann und nichts muss.